高血圧について

高血圧とは、血管の中を流れる血液の圧力が慢性的に高い状態を指します。初期にはほぼ自覚症状がないため気づかないまま進行し、健診で指摘されても治療を受けていない方が多い疾患です。日本では20歳以上の約2人に1人が高血圧とされており、特に40代以降の方は注意が必要です。

成人における血圧の分類(診察室血圧・家庭血圧)

| 分類 | 診察室血圧(mmHg) | 家庭血圧(mmHg) |

|---|---|---|

| 正常血圧 | 収縮期 <120 かつ 拡張期 <80 | 収縮期 <115 かつ 拡張期 <75 |

| 正常高値血圧 | 収縮期 120–129 かつ 拡張期 <80 | 収縮期 115–124 かつ 拡張期 <75 |

| 高値血圧 | 収縮期 130–139 または 拡張期 80–89 | 収縮期 125–134 または 拡張期 75–84 |

| Ⅰ度高血圧 | 収縮期 140–159 または 拡張期 90–99 | 収縮期 135–144 または 拡張期 85–89 |

| Ⅱ度高血圧 | 収縮期 160–179 または 拡張期 100–109 | 収縮期 145–159 または 拡張期 90–99 |

| Ⅲ度高血圧 | 収縮期 ≥180 または 拡張期 ≥110 | 収縮期 ≥160 または 拡張期 ≥100 |

| (孤立性)収縮期高血圧 | 収縮期 ≥140 かつ 拡張期 <90 | 収縮期 ≥135 かつ 拡張期 <85 |

※いずれか一方が該当すれば、その分類に当てはまります。

高血圧の分類;本態性高血圧と二次性高血圧

高血圧は上記の2つに分類されます。二次性高血圧は、腎臓の病気やホルモンの異常、血管の異常、睡眠時無呼吸症候群など、原因が明確な高血圧です。特に、若い方で突然発症した場合や、薬でなかなか下がらない場合は二次性高血圧の可能性もあります。原因を取り除くことで改善する場合があるため、早めの診断が大切です。

本態性高血圧はそれ以外の生活習慣や遺伝の影響が強いタイプで、日本人の大半はこちらになります。

本態性高血圧の原因

日本人に特に多いのが塩分の摂りすぎによる高血圧です。濃い味付けや加工食品はできるだけ避けましょう。また、肥満(特に内臓脂肪が多い方)、過度の飲酒、運動不足、喫煙、ストレスなども血圧を上げる要因となります。さらに、血のつながった家族に高血圧の人がいる場合には、遺伝的な素因も考えられます。

高血圧による合併症

高血圧は長期間放置していると、全身の血管に負担がかかり、次第にさまざまな病気を引き起こすリスクが高まります。代表的な合併症は以下のとおりです。

- 脳卒中(脳出血・脳梗塞)

脳の血管が障害を受け続けることで、血管の詰まりや破裂を引き起こし、半身麻痺や言語障害などの後遺症が残ることもあります。 - 心筋梗塞・心不全

長期間の高血圧により心臓に負担がかかり続けることで、心筋に酸素が届かなくなったり、ポンプ機能が低下して息切れなどの症状が出ます。 - 慢性腎臓病

腎臓の細かい血管が障害され、尿タンパク(本来、腎臓に問題がなければ尿中にタンパク質は出てきません)や腎機能の低下を引き起こします。 - 大動脈瘤・大動脈解離

長期間の高血圧が体内で最も太い大動脈の壁を障害することで、血管の壁が弱くなり破裂や裂けを起こすことがあります。命に関わる怖い病気です。

高血圧の予防・管理

高血圧を防ぐためには、生活習慣の改善が大きな鍵となります。最も大切なのは「減塩」で、1日の塩分摂取を6g未満にすることが推奨されています。しょうゆやみそ、加工食品の使い方を工夫することで、無理なく塩分を減らすことが出来ます。

また、適正体重を保つことも血圧の安定に効果的です。ウォーキングなどの有酸素運動(2023年に厚生労働省の出している有酸素運動の目標値は、歩行にすると成人:1日8000歩以上、高齢者:1日6000歩以上です)を取り入れることで、血圧の改善だけでなく気分転換にもつながります。お酒は控えめに、たばこはできる限りやめるのが望ましいでしょう。

日々のストレスを溜めこまないよう、自分に合ったリラックス法を見つけることも血圧管理に役立ちます。こうした生活習慣の積み重ねが、将来の大きな病気を防ぐ第一歩になります。

最後に

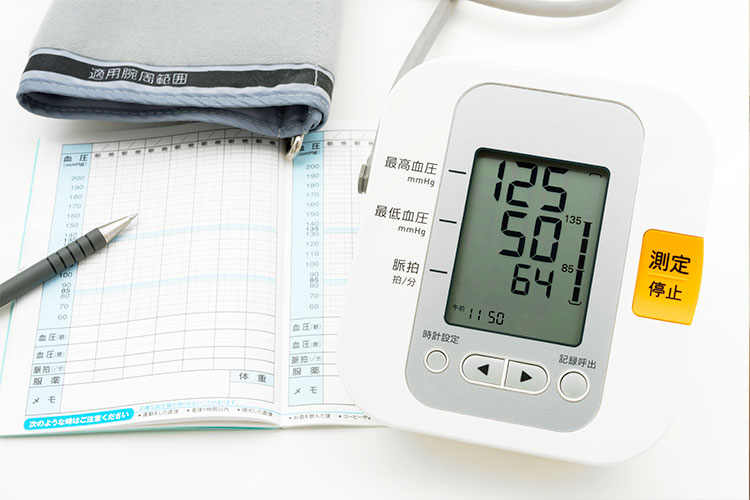

高血圧は「気づいたときには遅かった」とならないためにも、定期的な血圧チェックと早めの対策が大切です。当院では、ご自宅での血圧測定の方法や、生活習慣の見直しについても丁寧にアドバイスいたします。

少しでも気になることがあれば、お気軽にご相談ください。あなたの健康づくりを、しっかりとサポートさせて頂きます。