脂質異常症

脂質異常症とは

脂質異常症とは、血液中の脂質が何らかの理由でうまく処理されなかったり、摂取量が多すぎるなどにより、コレステロールや中性脂肪(トリグリセリド)が基準値から外れている状態を指します。特にLDLコレステロール(いわゆる「悪玉コレステロール」)が高い、HDLコレステロール(「善玉コレステロール」)が低い、中性脂肪が高い場合などが該当します。これらの異常は自覚症状がなく、健康診断で初めて指摘されることが多いのが特徴です。

LDLコレステロール、HDLコレステロール、中性脂肪と動脈硬化

LDL、HDLとは脂肪分を運搬するタンパク質のことで、その機能に違いがあります。

LDLは肝臓から全身の細胞へコレステロールを運びます。細胞内に取り込まれたコレステロールは、体の様々な調節に関わるホルモンや細胞膜の原料となります。HDLは余分なコレステロールを全身の細胞から回収し、肝臓へ戻す働きがあります。

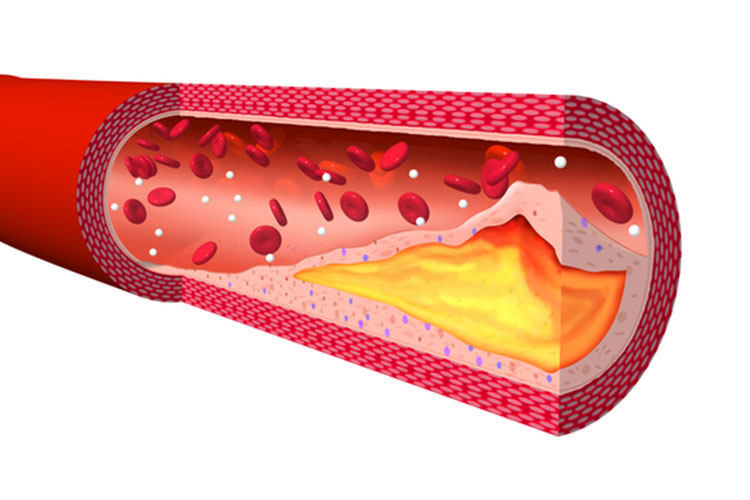

LDL-コレステロールが血中に多くなると、血管の壁で炎症が起き、動脈硬化の原因となるため、悪玉コレステロールと呼ばれています。一方、HDL-コレステロールは細胞に蓄積したコレステロールの除去、抗酸化作用、血管の内壁の維持など動脈硬化を防ぐ作用があるため、善玉コレステロールと呼ばれています。また、中性脂肪そのものには動脈硬化を進める作用はありませんが、中性脂肪が多すぎるとLDLコレステロールが増え、HDLコレステロールが減りやすくなることが分かっています。

脂質異常症は動脈硬化を確実に進行させ、心筋梗塞や脳梗塞など命に関わる重大な病気のリスクを高めます。男性は30~50代、女性は50代以降で脂質異常症の罹患率が増加します。また、高血圧や糖尿病など他の生活習慣病と合併しやすい点も見逃せません。

脂質異常症の予防と治療

脂質異常症の予防や改善には伝統的な日本食が推奨されており、肉の脂身や内臓・卵黄や乳製品を控え、食物繊維や大豆製品・魚類の摂取を増やす事が良いとされています。また、1日30分以上の有酸素運動や禁煙、適正体重の維持が大切です。しかし、生活習慣の改善だけでは十分な効果が得られない場合、薬による治療が必要になることもあります。特にご家族に心臓病や脳卒中の既往がある方、ご自身が高血圧や糖尿病をお持ちの方は、より積極的な管理が重要です。

当院では、最新のガイドラインに基づいた脂質異常症の診断・治療を行っています。健康診断で「コレステロールが高い」と指摘された方や、動脈硬化が心配な方もお気軽にご相談ください。

高尿酸血症と合併症

尿酸とは、プリン体という物質が体内で分解されることで作られる成分です。そのため、プリン体を多く含む食物の摂取(肉類や動物の内臓、魚の干物、乾物やビールなど)や飲酒、肥満、果糖の摂取、激しい筋肉運動やストレスなどによりプリン体が体内に多い環境が作られると、血液中の尿酸値も上昇します。

そして、血液中の尿酸値が基準値を超えている状態を高尿酸血症と呼び、日本では成人男性の約30%、特に30代~60代の男性に多く見られます。また、女性は閉経後に増える傾向があります。

この高尿酸血症が続くと関節内に尿酸の結晶がたまり、炎症を引き起こすことで痛風発作が生じます。痛風発作は典型的には、足の親指のつけ根が激しく腫れて痛みます。

また、高尿酸血症は痛風だけでなく、腎機能の低下(痛風腎)や尿路結石を引き起こすことがあります。さらに、高血圧・糖尿病・脂質異常症などの生活習慣病とも合併しやすく、動脈硬化を進める要因になり、心筋梗塞や脳卒中のリスクも高まります。

食事・生活習慣でできる予防と改善

まずはプリン体の多い食品(肉類や動物の内臓、魚の干物、乾物やビールなど)を控え、水分をしっかり摂ることが大切です。アルコール、特にビールの飲み過ぎに注意しましょう。また、肥満がある場合は食事療法と適度な有酸素運動による、無理のない範囲での減量が効果的です。

気になる症状があればご相談ください

高尿酸血症は全身疾患であり、痛風の発症やその他合併症を防ぐには、継続した治療と生活改善が必要です。「健康診断で尿酸値が高いと言われた」「足が腫れて痛んだことがある」「家族に痛風の人がいる」──そんな方は、どうぞお気軽にご相談ください。